減塩のコツ~おせち料理~

2022/12/05

こんにちは。栄養士チームです。

12月に入り、2022年も残すところあとわずかとなりましたね。

新年の準備を始めている方も多いのではないでしょうか。

皆さんお正月といえば、何を思い浮かべますか。私は、おせち料理を食べることが楽しみです。

美味しくてつい食べ過ぎてしまうおせち料理ですが、

保存性を高めるために、砂糖や塩をしっかりと使い味を濃くしています。

そこで、今回はおせち料理を減塩しながら楽しむポイントについてお話しいたします。

おせち料理とは

そもそもお正月におせち料理を食べる理由、皆さんはご存知でしょうか。

おせち料理の意味・由来について簡単にお話いたします。

一年の始まりであるお正月は、しあわせや豊作をもたらす「歳神様(としがみ

一年の始まりであるお正月は、しあわせや豊作をもたらす「歳神様(としがみ

さま)」を各家庭で迎える行事として、鏡餅やお雑煮、おせち料理を用意し、大

切に祝われてきました。

おせち料理はもともと、神様にお供えしたものを後から家族でいただくものでし

た。神様と食事を共にすることで、福を招き災いを打ち払うと考えられていたた

めです。様々な願いや意味が込められた料理を食べながら、家族のしあわせを願

いましょう♪

食べる際のポイント

ここからはここからは、「減塩のコツ」についてお話いたします。

前述したように、おせち料理は保存性を高めているため、砂糖や塩をしっかりと使い味を濃くしています。

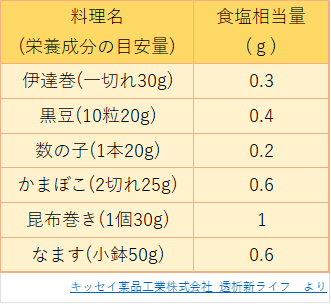

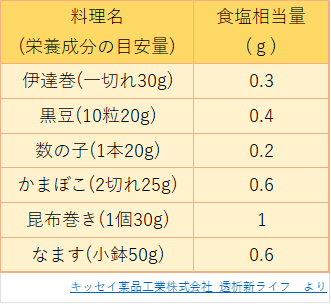

おせち料理の塩分含有量を表にまとめてみました。

このように、ひとつひとつの塩分量をみると、「あまり多くないのでは…?」と感じる方もいるかもしれません。しかし、表示の量よりも多く食べたり、他のものと食べ合わせたりすることにより、摂りすぎてしまう可能性があるので注意が必要です。

【食べる際のポイント】

・食べる分だけ取り分ける

・色々なものを少しずつ食べる

・数日に分けて食べる

・醤油を付けず、素材の味を楽しむ

つい箸が進みたくさん食べてしまいがちですが、数日に分けて食べるようにしましょう。

また、かまぼこや数の子はすでに味付けされている加工品です。

醤油などをつけずに、そのままの味を楽しみましょう。

おわりに

おせち料理の減塩のポイントを抑えて、楽しく健康的に新年を迎えましょう。

また、身体の状態により通常のおせちを食べることができない方もいるかと思います。

塩分量を気にしている方へ向けた塩分の量が調整されているものもあります。このようなおせちを活用してみるのもひとつの手です。

また、減塩おせち以外にも、赤ちゃん用・嚥下機能が衰えてきた方用など様々な世代の方が楽しめるおせちもあります。手作りも良いですが一年頑張ったちょっと贅沢なご褒美として、購入してみるのもおすすめです♪

おせちのしきたりや様式は少しずつ変わってきているかもしれませんが、

各家庭のスタイルに合った方法で大切に受け継いでいきたいですね♪

その他、年末年始に特に気を付けたい、「お餅」と「お酒」について過去の記事も併せてご覧ください。

お餅と血糖コントロールのお話

お酒の適量をご存じですか?

参考

農林水産省 家族のしあわせを願うお祝い和食

キッセイ薬品工業株式会社_透析新ライフ

日本文化いろは辞典_おせち

12月に入り、2022年も残すところあとわずかとなりましたね。

新年の準備を始めている方も多いのではないでしょうか。

皆さんお正月といえば、何を思い浮かべますか。私は、おせち料理を食べることが楽しみです。

美味しくてつい食べ過ぎてしまうおせち料理ですが、

保存性を高めるために、砂糖や塩をしっかりと使い味を濃くしています。

そこで、今回はおせち料理を減塩しながら楽しむポイントについてお話しいたします。

おせち料理とは

そもそもお正月におせち料理を食べる理由、皆さんはご存知でしょうか。

おせち料理の意味・由来について簡単にお話いたします。

一年の始まりであるお正月は、しあわせや豊作をもたらす「歳神様(としがみ

一年の始まりであるお正月は、しあわせや豊作をもたらす「歳神様(としがみさま)」を各家庭で迎える行事として、鏡餅やお雑煮、おせち料理を用意し、大

切に祝われてきました。

おせち料理はもともと、神様にお供えしたものを後から家族でいただくものでし

た。神様と食事を共にすることで、福を招き災いを打ち払うと考えられていたた

めです。様々な願いや意味が込められた料理を食べながら、家族のしあわせを願

いましょう♪

食べる際のポイント

ここからはここからは、「減塩のコツ」についてお話いたします。

前述したように、おせち料理は保存性を高めているため、砂糖や塩をしっかりと使い味を濃くしています。

おせち料理の塩分含有量を表にまとめてみました。

このように、ひとつひとつの塩分量をみると、「あまり多くないのでは…?」と感じる方もいるかもしれません。しかし、表示の量よりも多く食べたり、他のものと食べ合わせたりすることにより、摂りすぎてしまう可能性があるので注意が必要です。

【食べる際のポイント】

・食べる分だけ取り分ける

・色々なものを少しずつ食べる

・数日に分けて食べる

・醤油を付けず、素材の味を楽しむ

つい箸が進みたくさん食べてしまいがちですが、数日に分けて食べるようにしましょう。

また、かまぼこや数の子はすでに味付けされている加工品です。

醤油などをつけずに、そのままの味を楽しみましょう。

おわりに

おせち料理の減塩のポイントを抑えて、楽しく健康的に新年を迎えましょう。

また、身体の状態により通常のおせちを食べることができない方もいるかと思います。

塩分量を気にしている方へ向けた塩分の量が調整されているものもあります。このようなおせちを活用してみるのもひとつの手です。

また、減塩おせち以外にも、赤ちゃん用・嚥下機能が衰えてきた方用など様々な世代の方が楽しめるおせちもあります。手作りも良いですが一年頑張ったちょっと贅沢なご褒美として、購入してみるのもおすすめです♪

おせちのしきたりや様式は少しずつ変わってきているかもしれませんが、

各家庭のスタイルに合った方法で大切に受け継いでいきたいですね♪

その他、年末年始に特に気を付けたい、「お餅」と「お酒」について過去の記事も併せてご覧ください。

お餅と血糖コントロールのお話

お酒の適量をご存じですか?

参考

農林水産省 家族のしあわせを願うお祝い和食

キッセイ薬品工業株式会社_透析新ライフ

日本文化いろは辞典_おせち

アーカイブ

- 2024年10月(2)

- 2024年9月(1)

- 2024年8月(1)

- 2024年7月(2)

- 2024年6月(1)

- 2023年8月(1)

- 2023年7月(1)

- 2023年6月(2)

- 2023年5月(4)

- 2023年4月(1)

- 2023年3月(1)

- 2023年2月(1)

- 2023年1月(1)

- 2022年12月(1)

- 2022年11月(1)

- 2022年10月(2)

- 2022年9月(2)

- 2022年8月(2)

- 2022年7月(4)

- 2022年6月(5)

- 2022年4月(5)

- 2022年3月(3)

- 2022年2月(3)

- 2022年1月(1)

- 2021年12月(5)

- 2021年11月(5)

- 2021年10月(2)

- 2021年9月(3)

- 2021年8月(5)

- 2021年7月(3)

- 2021年6月(2)

- 2021年5月(1)

- 2021年4月(5)

- 2021年2月(1)

- 2021年1月(3)

- 2020年11月(5)

- 2020年10月(5)

- 2020年7月(3)

- 2020年6月(2)

- 2020年5月(1)

- 2020年4月(2)

- 2020年3月(2)

- 2020年2月(3)

- 2020年1月(3)

- 2019年12月(1)

- 2019年11月(5)

- 2019年10月(4)

- 2019年9月(1)

- 2019年8月(2)

- 2019年7月(2)

- 2019年6月(1)

- 2019年5月(1)