今から備える! 花粉症セルフケア

2022/01/27

こんにちは。栄養士チームです。

今回は“花粉症のセルフケア”について、お話しさせていただきます。

日本気象協会は、2021年12月9日に「2022年春の花粉飛散予測」を発表しました。スギ花粉の飛散開始時期は例年並み。関東では2月中旬の飛散開始が予想されます。地域によっては飛散量が異なるため、前シーズンは症状が弱かった方も万全な花粉症対策が必要になるとのことです。

飛散前から予防として対策を行うと、より効果的ですので積極的に行っていきましょう。

〇花粉から身を守る

<室内の換気と掃除>

感染症対策として常に換気を行っている方も少なくないのではないでしょうか。窓を開ける幅を10㎝程度にし、レースのカーテンをすることで屋内への流入花粉をおよそ4分の1に減らすことができます。

<上手な洋服選びを>

一般的にウール製の衣類などは木綿や化繊に比べて花粉が付着しやすく、花粉を屋内に持ち込みやすいとされています。特に飛散量が多い日は気を付けましょう。また、帰宅した際、玄関に入る前に服や髪をよく払ってから入室するよう心がけましょう。

<外出する際はメガネとマスクを忘れずに>

最近では花粉症対策用のメガネも販売されていますが、通常のメガネでも、メガネをしていないときと比べて目に入る花粉量を半分以下に減らすことが出来るそうです。コンタクトレンズをご使用の方は花粉がレンズと結膜の間で擦れるので、メガネの着用をおすすめします。花粉のシーズンに気分転換も兼ねて、メガネをかけてみてはいかがでしょうか?

〇免疫機能に関わる栄養素

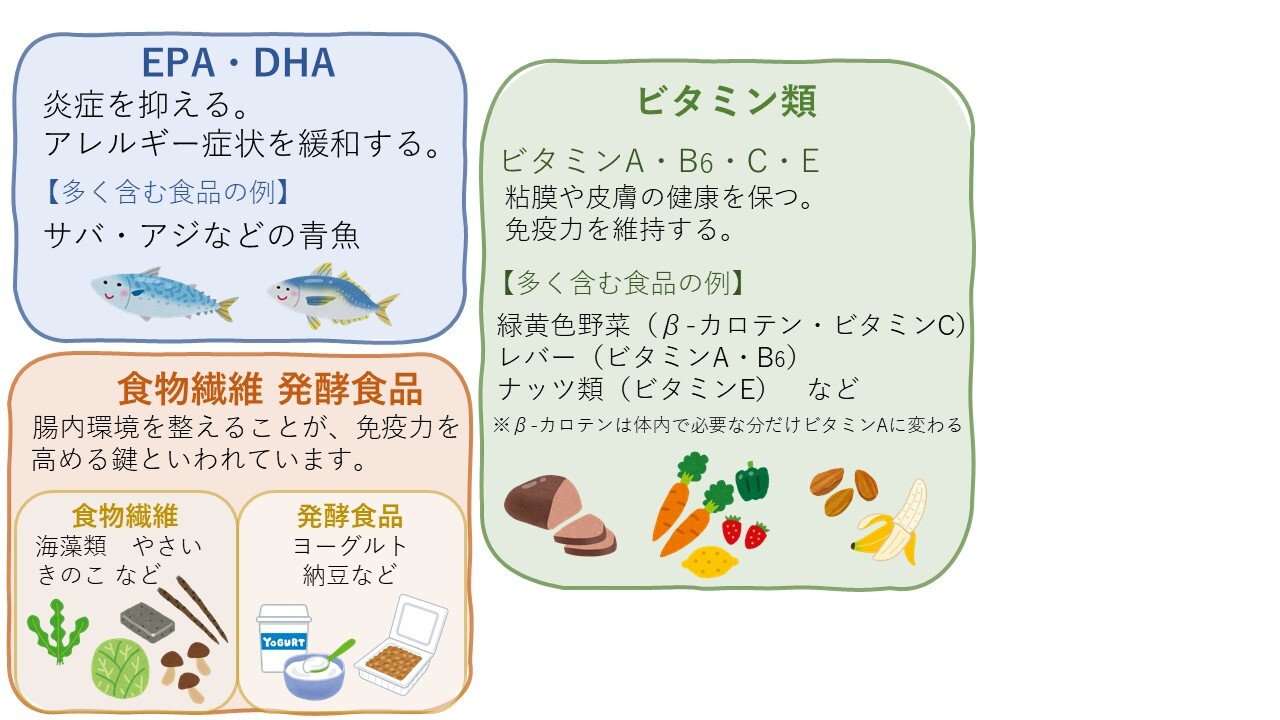

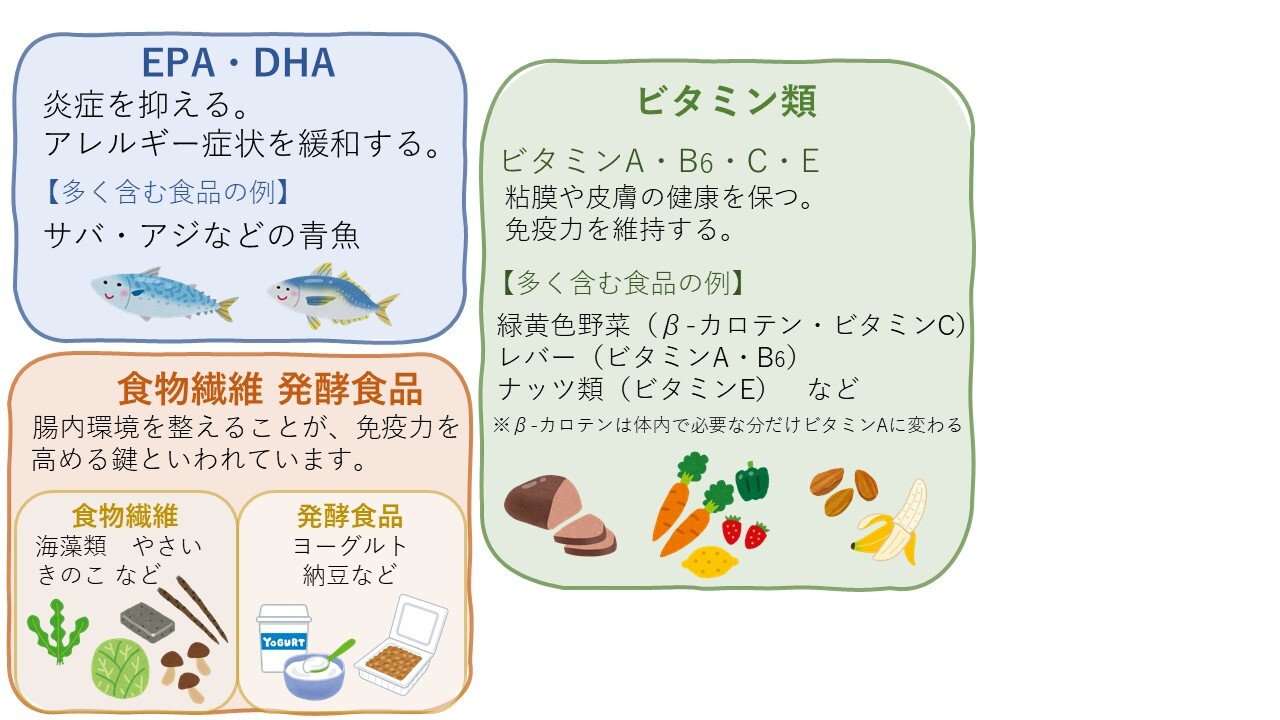

花粉症には体の免疫機能が関係しています。特に免疫機能に関わる栄養素と、それらの栄養素が含まれる食品をご紹介いたします(図1)。

ただし、花粉症に良いといわれる1種類の食材を多く摂取しても、大きく症状が緩和することはないと考えられています。日頃から「バランスの良い食事」「適度な運動」「十分な睡眠」を意識し、規制正しい生活習慣を心がけましょう。

図1 免疫機能に関わる栄養素

図1 免疫機能に関わる栄養素

〇その他に気を付けたいこと

〈タバコ〉

鼻の粘膜を直接刺激し、鼻詰まりを悪化させる原因になります。

〈アルコールの過剰摂取〉

アレルギーを悪化させてしまう危険性があります。完全に禁酒をするのは難しいという方は、しっかりと休肝日を作り適度な量のアルコールを楽しむことをおすすめします。

〈ストレス〉

花粉症は花粉に対して起こるアレルギー反応です。アレルギー症状は自律神経と深く関わっています。ストレスによって自律神経が乱れると、花粉症の発症や症状悪化に繋がってしまいます。症状緩和や、今後の発症を防ぐためにもストレスに対処することが大切です。

いかがでしたでしょうか。

毎年、花粉のシーズンになると辛い思いをされる方が多いかと思いますが、今回のお話しが少しでも参考になれば幸いです。

また、花粉症による諸症状の予防・緩和にはお薬の服用が効果的です。薬剤師、登録販売者にご相談ください。

それでは、最後までご覧いただきありがとうございました。

【参考】

〇2022年 春の花粉飛散予測(第2報)- 日本気象協会 https://tenki.jp/pollen/expectation/

〇環境省環境保健部環境安全課:花粉症環境保健マニュアル2019

〇伊藤みどり 他:臨床栄養ディクショナリー(改訂6版)

〇大久保 公裕(日本医科大学耳鼻咽喉科):「的確な花粉症の治療のために(第2版)」

今回は“花粉症のセルフケア”について、お話しさせていただきます。

日本気象協会は、2021年12月9日に「2022年春の花粉飛散予測」を発表しました。スギ花粉の飛散開始時期は例年並み。関東では2月中旬の飛散開始が予想されます。地域によっては飛散量が異なるため、前シーズンは症状が弱かった方も万全な花粉症対策が必要になるとのことです。

飛散前から予防として対策を行うと、より効果的ですので積極的に行っていきましょう。

〇花粉から身を守る

<室内の換気と掃除>

感染症対策として常に換気を行っている方も少なくないのではないでしょうか。窓を開ける幅を10㎝程度にし、レースのカーテンをすることで屋内への流入花粉をおよそ4分の1に減らすことができます。

<上手な洋服選びを>

一般的にウール製の衣類などは木綿や化繊に比べて花粉が付着しやすく、花粉を屋内に持ち込みやすいとされています。特に飛散量が多い日は気を付けましょう。また、帰宅した際、玄関に入る前に服や髪をよく払ってから入室するよう心がけましょう。

<外出する際はメガネとマスクを忘れずに>

最近では花粉症対策用のメガネも販売されていますが、通常のメガネでも、メガネをしていないときと比べて目に入る花粉量を半分以下に減らすことが出来るそうです。コンタクトレンズをご使用の方は花粉がレンズと結膜の間で擦れるので、メガネの着用をおすすめします。花粉のシーズンに気分転換も兼ねて、メガネをかけてみてはいかがでしょうか?

〇免疫機能に関わる栄養素

花粉症には体の免疫機能が関係しています。特に免疫機能に関わる栄養素と、それらの栄養素が含まれる食品をご紹介いたします(図1)。

ただし、花粉症に良いといわれる1種類の食材を多く摂取しても、大きく症状が緩和することはないと考えられています。日頃から「バランスの良い食事」「適度な運動」「十分な睡眠」を意識し、規制正しい生活習慣を心がけましょう。

図1 免疫機能に関わる栄養素

図1 免疫機能に関わる栄養素〇その他に気を付けたいこと

〈タバコ〉

鼻の粘膜を直接刺激し、鼻詰まりを悪化させる原因になります。

〈アルコールの過剰摂取〉

アレルギーを悪化させてしまう危険性があります。完全に禁酒をするのは難しいという方は、しっかりと休肝日を作り適度な量のアルコールを楽しむことをおすすめします。

〈ストレス〉

花粉症は花粉に対して起こるアレルギー反応です。アレルギー症状は自律神経と深く関わっています。ストレスによって自律神経が乱れると、花粉症の発症や症状悪化に繋がってしまいます。症状緩和や、今後の発症を防ぐためにもストレスに対処することが大切です。

いかがでしたでしょうか。

毎年、花粉のシーズンになると辛い思いをされる方が多いかと思いますが、今回のお話しが少しでも参考になれば幸いです。

また、花粉症による諸症状の予防・緩和にはお薬の服用が効果的です。薬剤師、登録販売者にご相談ください。

それでは、最後までご覧いただきありがとうございました。

【参考】

〇2022年 春の花粉飛散予測(第2報)- 日本気象協会 https://tenki.jp/pollen/expectation/

〇環境省環境保健部環境安全課:花粉症環境保健マニュアル2019

〇伊藤みどり 他:臨床栄養ディクショナリー(改訂6版)

〇大久保 公裕(日本医科大学耳鼻咽喉科):「的確な花粉症の治療のために(第2版)」

アーカイブ

- 2024年10月(2)

- 2024年9月(1)

- 2024年8月(1)

- 2024年7月(2)

- 2024年6月(1)

- 2023年8月(1)

- 2023年7月(1)

- 2023年6月(2)

- 2023年5月(4)

- 2023年4月(1)

- 2023年3月(1)

- 2023年2月(1)

- 2023年1月(1)

- 2022年12月(1)

- 2022年11月(1)

- 2022年10月(2)

- 2022年9月(2)

- 2022年8月(2)

- 2022年7月(4)

- 2022年6月(5)

- 2022年4月(5)

- 2022年3月(3)

- 2022年2月(3)

- 2022年1月(1)

- 2021年12月(5)

- 2021年11月(5)

- 2021年10月(2)

- 2021年9月(3)

- 2021年8月(5)

- 2021年7月(3)

- 2021年6月(2)

- 2021年5月(1)

- 2021年4月(5)

- 2021年2月(1)

- 2021年1月(3)

- 2020年11月(5)

- 2020年10月(5)

- 2020年7月(3)

- 2020年6月(2)

- 2020年5月(1)

- 2020年4月(2)

- 2020年3月(2)

- 2020年2月(3)

- 2020年1月(3)

- 2019年12月(1)

- 2019年11月(5)

- 2019年10月(4)

- 2019年9月(1)

- 2019年8月(2)

- 2019年7月(2)

- 2019年6月(1)

- 2019年5月(1)