★牛乳をもう一杯! 不足しがちなカルシウムのお話★

2020/05/12

緊急事態宣言の対象地域拡大によって、学校給食や外食産業における牛乳や乳製品の消費の更なる減少が懸念されています。農林水産省は酪農家を支えるため、~毎日牛乳をもう(モ~)1杯。育ち盛りは、もう(モ~)1パック~をキャッチコピーに、牛乳やヨーグルトを普段より1本多く消費することを推進する「プラスワンプロジェクト」を2020年4月21日より開始しました。

一方、給食のない日は1日にとりたいカルシウムが不足しがちになるとする調査データ(独立行政法人日本スポーツ振興センター)もあり、外出自粛中の食事のとり方にも、年齢・性別を問わず、注意が必要です。

そこで、今回は牛乳やヨーグルトに含まれる大切な栄養素であるカルシウムについてお話しします。

体の中のカルシウムは約99%が骨に存在しています。骨では、古い骨を壊す「骨破壊」と新しい骨を作る「骨形成」を繰り返す「骨代謝」が常に行われています。この過程でカルシウムが不足すると十分な密度の骨が作られなくなり、このことが骨折しやすいスカスカの骨となる原因のひとつです。

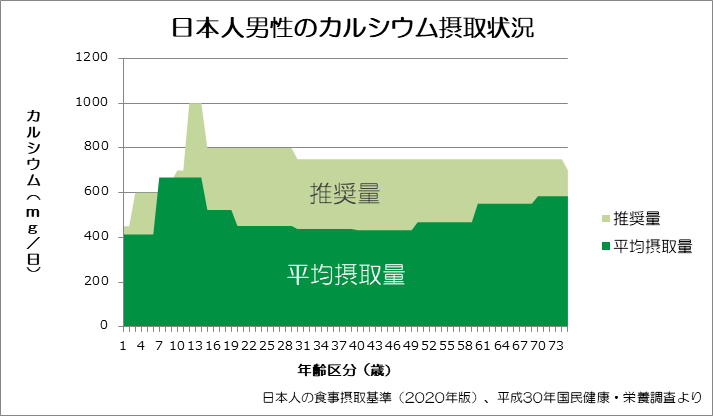

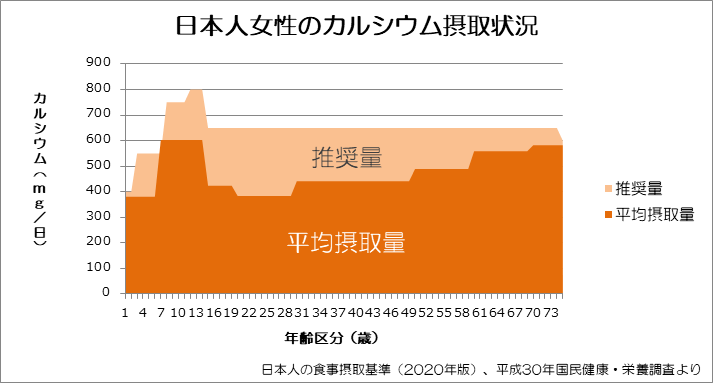

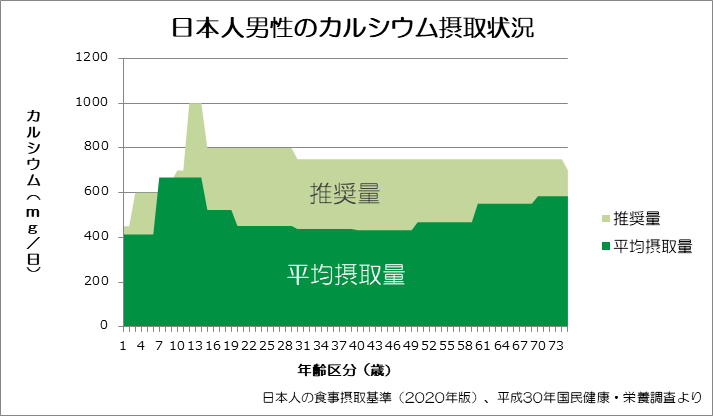

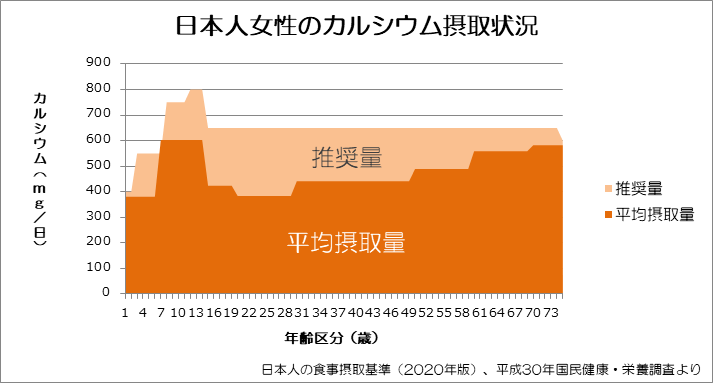

成長期の十分な発育はもちろん、高齢期における運動機能の維持にも骨の健康の素となるカルシウムの摂取は必要不可欠です。しかしながら、厚生労働省による平成30年国民健康・栄養調査の結果をみると、カルシウムの平均摂取量は推奨量と比較して大幅に不足していることがわかります(図1, 図2)。

図1 日本人男性のカルシウム摂取状況

図2 日本人女性のカルシウム摂取状況

日本人の伝統的な食生活に乳製品が少ないことも理由として挙げられますが、普段食事に気を付けている方でも意識してカルシウムの豊富な食品を選ばなければ容易に不足してしまう栄養素といえます。

カルシウムは牛乳をはじめとした乳製品や大豆製品、小魚、緑黄野菜、海草などに多く含まれています。特に牛乳はカルシウムがコップ1杯(200mL)の中に227mg含まれている豊富なカルシウム源です。

さらに、摂取した量のうち小魚は約33%、野菜類は約19%のカルシウムが吸収されるのに比べ、牛乳は約40%と、吸収率の高さも特徴です。

最低限、1日の食事の中でもう1杯(200mL)の牛乳を加えることで不足しがちなカルシウムを補うことが望まれます。そこで、田辺薬局栄養士チームから、牛乳を使用したレシピをご紹介させて頂きます。

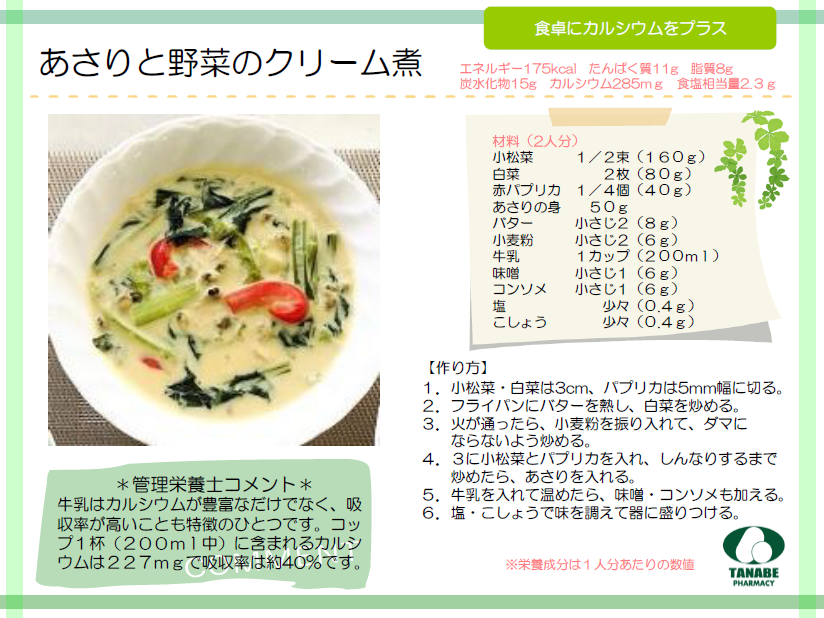

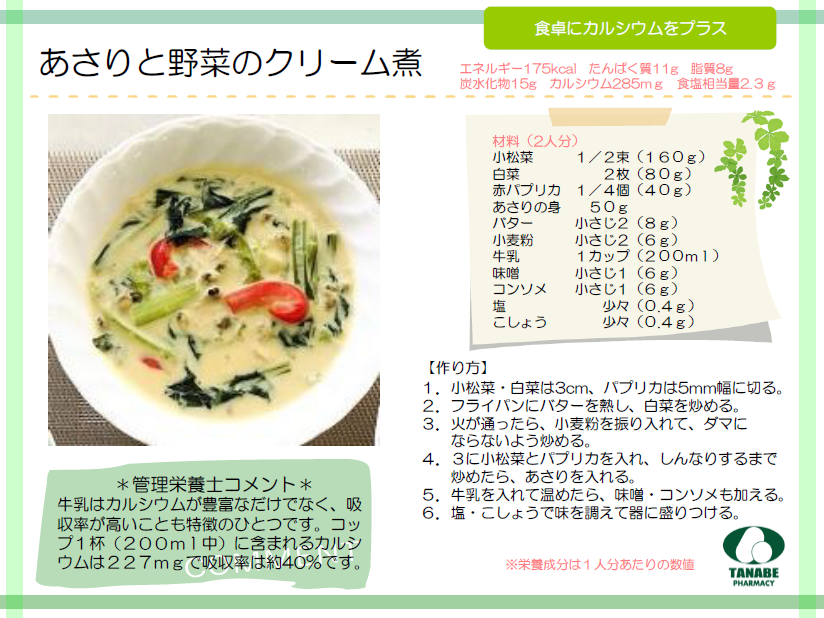

☆あさりと野菜のクリーム煮

折れにくい、しなやかな骨の形成にはカルシウムだけではなくコラーゲンも重要な役割を担っています。パプリカに含まれるビタミンCはコラーゲンの合成を助ける栄養素です。また、レシピに使用されているあさりにはマグネシウムが含まれています。体内のマグネシウムの減少は骨のカルシウムを血中に流出させる作用を促します。

「健康」の大切さが再認識されている今だからこそ、牛乳やヨーグルトをプラスし、ご自宅の健康的な食卓を彩りましょう!

温めた牛乳でほっと一息つくのもオススメです。

【参考】

〇公益社団法人骨粗鬆症財団

http://www.jpof.or.jp/

〇農林水産省 日本の牛乳を救う「プラスワンプロジェクト」緊急スタート!

https://www.maff.go.jp/j/chikusan/gyunyu/lin/plusone_project.html

一方、給食のない日は1日にとりたいカルシウムが不足しがちになるとする調査データ(独立行政法人日本スポーツ振興センター)もあり、外出自粛中の食事のとり方にも、年齢・性別を問わず、注意が必要です。

そこで、今回は牛乳やヨーグルトに含まれる大切な栄養素であるカルシウムについてお話しします。

体の中のカルシウムは約99%が骨に存在しています。骨では、古い骨を壊す「骨破壊」と新しい骨を作る「骨形成」を繰り返す「骨代謝」が常に行われています。この過程でカルシウムが不足すると十分な密度の骨が作られなくなり、このことが骨折しやすいスカスカの骨となる原因のひとつです。

成長期の十分な発育はもちろん、高齢期における運動機能の維持にも骨の健康の素となるカルシウムの摂取は必要不可欠です。しかしながら、厚生労働省による平成30年国民健康・栄養調査の結果をみると、カルシウムの平均摂取量は推奨量と比較して大幅に不足していることがわかります(図1, 図2)。

図1 日本人男性のカルシウム摂取状況

図2 日本人女性のカルシウム摂取状況

日本人の伝統的な食生活に乳製品が少ないことも理由として挙げられますが、普段食事に気を付けている方でも意識してカルシウムの豊富な食品を選ばなければ容易に不足してしまう栄養素といえます。

カルシウムは牛乳をはじめとした乳製品や大豆製品、小魚、緑黄野菜、海草などに多く含まれています。特に牛乳はカルシウムがコップ1杯(200mL)の中に227mg含まれている豊富なカルシウム源です。

さらに、摂取した量のうち小魚は約33%、野菜類は約19%のカルシウムが吸収されるのに比べ、牛乳は約40%と、吸収率の高さも特徴です。

最低限、1日の食事の中でもう1杯(200mL)の牛乳を加えることで不足しがちなカルシウムを補うことが望まれます。そこで、田辺薬局栄養士チームから、牛乳を使用したレシピをご紹介させて頂きます。

☆あさりと野菜のクリーム煮

折れにくい、しなやかな骨の形成にはカルシウムだけではなくコラーゲンも重要な役割を担っています。パプリカに含まれるビタミンCはコラーゲンの合成を助ける栄養素です。また、レシピに使用されているあさりにはマグネシウムが含まれています。体内のマグネシウムの減少は骨のカルシウムを血中に流出させる作用を促します。

「健康」の大切さが再認識されている今だからこそ、牛乳やヨーグルトをプラスし、ご自宅の健康的な食卓を彩りましょう!

温めた牛乳でほっと一息つくのもオススメです。

【参考】

〇公益社団法人骨粗鬆症財団

http://www.jpof.or.jp/

〇農林水産省 日本の牛乳を救う「プラスワンプロジェクト」緊急スタート!

https://www.maff.go.jp/j/chikusan/gyunyu/lin/plusone_project.html

アーカイブ

- 2024年10月(2)

- 2024年9月(1)

- 2024年8月(1)

- 2024年7月(2)

- 2024年6月(1)

- 2023年8月(1)

- 2023年7月(1)

- 2023年6月(2)

- 2023年5月(4)

- 2023年4月(1)

- 2023年3月(1)

- 2023年2月(1)

- 2023年1月(1)

- 2022年12月(1)

- 2022年11月(1)

- 2022年10月(2)

- 2022年9月(2)

- 2022年8月(2)

- 2022年7月(4)

- 2022年6月(5)

- 2022年4月(5)

- 2022年3月(3)

- 2022年2月(3)

- 2022年1月(1)

- 2021年12月(5)

- 2021年11月(5)

- 2021年10月(2)

- 2021年9月(3)

- 2021年8月(5)

- 2021年7月(3)

- 2021年6月(2)

- 2021年5月(1)

- 2021年4月(5)

- 2021年2月(1)

- 2021年1月(3)

- 2020年11月(5)

- 2020年10月(5)

- 2020年7月(3)

- 2020年6月(2)

- 2020年5月(1)

- 2020年4月(2)

- 2020年3月(2)

- 2020年2月(3)

- 2020年1月(3)

- 2019年12月(1)

- 2019年11月(5)

- 2019年10月(4)

- 2019年9月(1)

- 2019年8月(2)

- 2019年7月(2)

- 2019年6月(1)

- 2019年5月(1)